En el marco de una jornada de diálogo en la sede de France Amérique Latine en París, Francia, se llevó a cabo el conversatorio “Feminismo Antiespecista” con la participación de la activista y exdiputada colombiana Catherine Morales. Este espacio se convirtió en una poderosa invitación a repensar nuestras luchas políticas desde una mirada ampliada que incluye no solo a los seres humanos, sino también a los animales no humanos y a la naturaleza.

El evento fue organizado por Juntanza Fem París, una colectiva de mujeres colombianas de articulación política y pedagógica que promueve debates interseccionales y solidarios en torno a las luchas por la justicia social, ambiental y de género en los territorios, incluída la comunidad colombiana en el exterior.

Morales, exdiputada del Valle del Cauca y reconocida defensora de los derechos de los animales, del medio ambiente y de las comunidades LGTBI y feministas, compartió su experiencia en la formulación de políticas públicas innovadoras en Colombia. Uno de sus principales aportes fue la adopción de una política pública de protección y bienestar animal en su departamento, convirtiendo al Valle del Cauca en uno de los dos territorios del país, junto con Boyacá, que han avanzado hacia un enfoque interespecie en la legislación.

¿Qué es el feminismo antiespecista?

El feminismo antiespecista es una corriente del pensamiento y la acción política que reconoce las múltiples opresiones que atraviesan los cuerpos y los territorios, y que se niega a jerarquizar las vidas. Denuncia no solo la violencia patriarcal contra las mujeres, sino también la violencia humana sobre los animales y la naturaleza. Este enfoque parte de la convicción de que todas las formas de vida merecen respeto, dignidad y protección.

Desde el sur del Cauca, por ejemplo, una mujer campesina, defensora de su territorio, cultiva alimentos sin agrotóxicos, cuida a sus animales como parte de su familia, y participa en asambleas comunitarias para exigir al Estado políticas que reconozcan la conexión entre el cuidado del entorno y la justicia social. Su práctica cotidiana encarna este feminismo antiespecista: una lucha por la vida integral, por la soberanía alimentaria, por el agua limpia, y por un mundo en el que ninguna especie esté condenada a la explotación.

Avances legislativos en Colombia

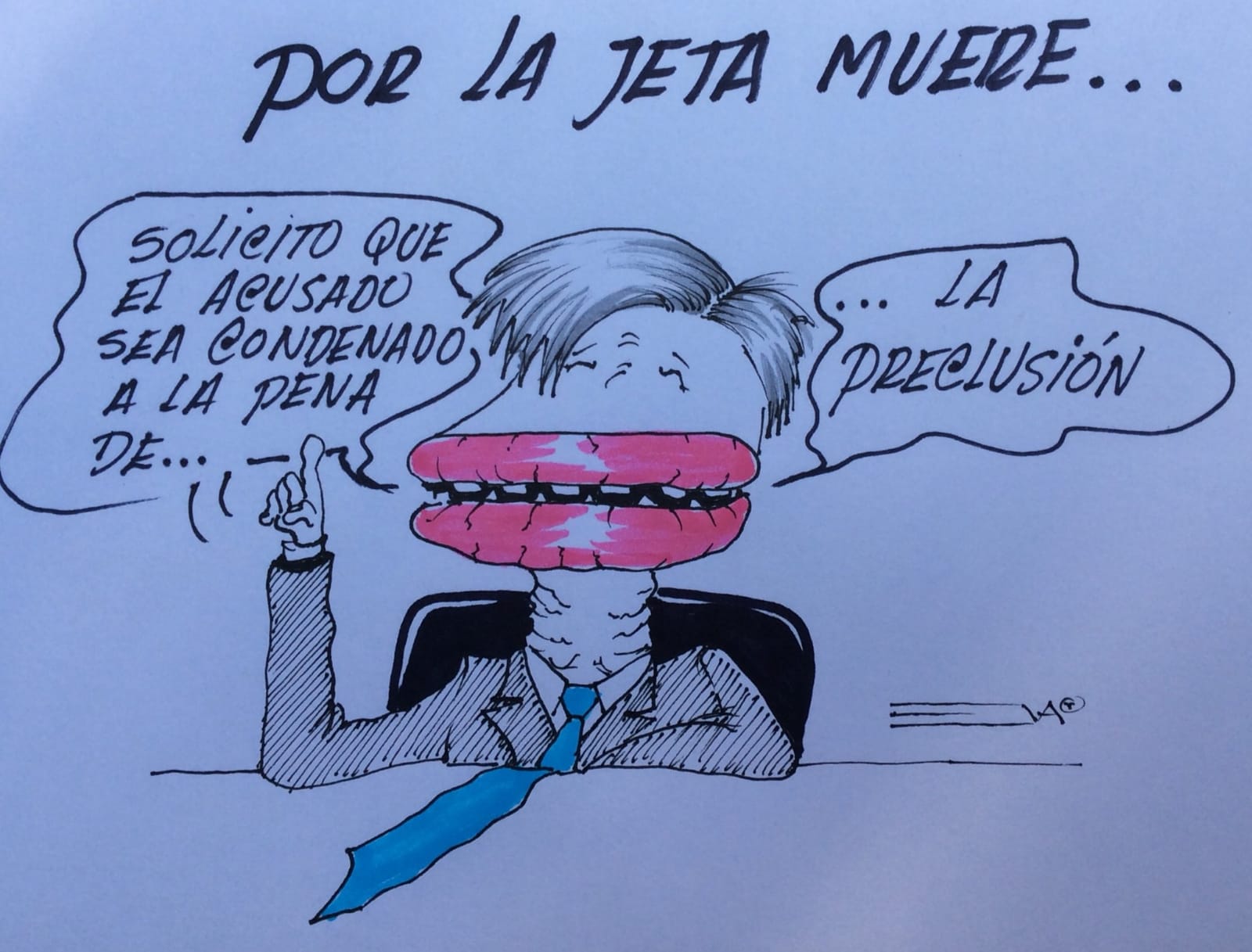

Entre los hitos destacados se encuentra la “Ley Ángel”, que endurece las penas contra el maltrato animal, imponiendo hasta 56 meses de cárcel a quienes causen la muerte de un animal y hasta 40 meses por lesiones graves. Además, esta ley prohíbe que los condenados puedan cuidar o tener animales durante al menos cinco años.

También se mencionó la Ley 2385 de 2024, que prohíbe las corridas de toros en Colombia, marcando un giro cultural en favor del respeto a la vida animal (Cancillería).

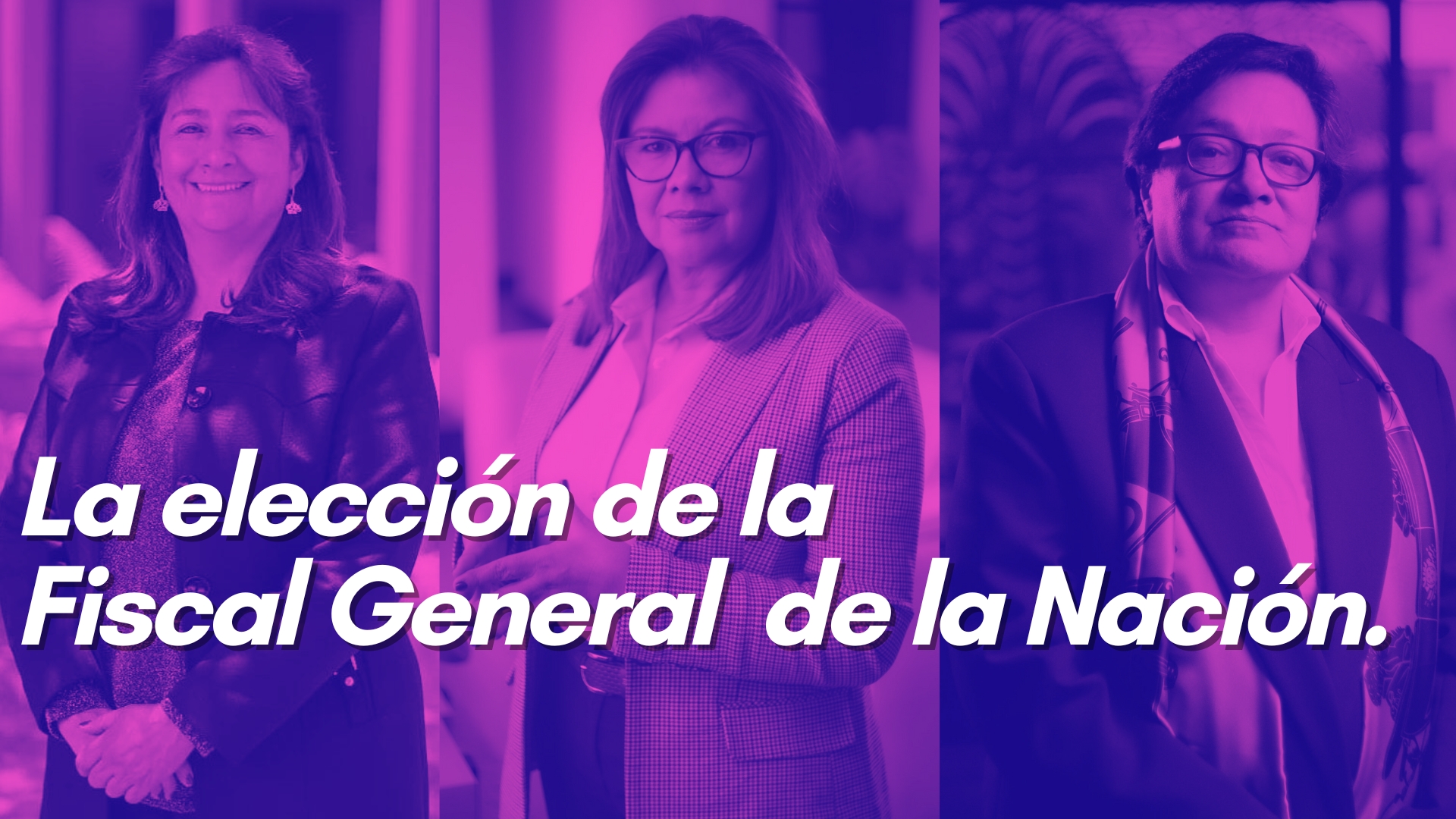

A nivel legislativo, hay propuestas aún más audaces, como el proyecto de ley para reconocer a los animales y ecosistemas como víctimas del conflicto armado, lo que permitiría su inclusión en procesos de reparación y justicia ambiental (Infobae, 2025).

A pesar de estos avances, Morales señaló que persisten desafíos significativos, como la necesidad de transversalizar los enfoques de género, LGTBI y ambientales en las políticas públicas. También destacó la importancia de reconocer y respetar los saberes locales y ancestrales, evitando la imposición de marcos académicos que no consideran las realidades de las comunidades.

Feminismo y antiespecismo: una lucha interseccional

El feminismo antiespecista, explicó Morales, parte de la idea de que no podemos hablar de cuerpos libres ni de vidas dignas mientras excluyamos a otras especies. “Las mujeres somos sororas con nuestras luchas. Pero también necesitamos el territorio, y como humanidad lo estamos destruyendo”, afirmó. Este enfoque se articula con el ecofeminismo, corriente que nació en Francia con figuras como Françoise d’Eaubonne, y que propone una crítica al patriarcado desde la defensa de la naturaleza.

Morales también cuestionó la cultura de expropiación y explotación del sistema actual, señalando que incluso la academia ha apropiado conceptos nacidos en los territorios sin reconocer su origen. Propuso una educación ambiental con enfoque de género que parta de la conciencia individual y se traduzca en acciones comunitarias transformadoras.

En el contexto de las diásporas latinoamericanas en Europa, el feminismo antiespecista también interpela a las mujeres migrantes y a las segundas y terceras generaciones de migrantes que, desde sus propios procesos de desarraigo y reconstrucción identitaria, buscan reconectar con la naturaleza y sus raíces culturales. Estas mujeres, portadoras de saberes ancestrales y prácticas de cuidado, enfrentan además la tarea de crear vínculos con nuevos territorios y ecosistemas en contextos urbanos, a menudo hostiles o ajenos a su experiencia de origen. Desde el feminismo antiespecista, se propone generar espacios de sensibilización y formación que promuevan el respeto por la vida en todas sus formas, así como proyectos comunitarios —como huertas urbanas, redes de economía solidaria o pedagogías ecofeministas— que permitan tejer relaciones éticas entre personas migrantes, animales y territorios.

Estrategias de protección y convivencia interespecie

Entre las estrategias concretas, las activistas destacaron el papel de las huertas comunitarias, especialmente en contextos rurales y populares. Estas huertas no solo promueven la autonomía alimentaria —históricamente liderada por mujeres—, sino que fortalecen la relación entre seres humanos, animales y tierra, proponiendo un modelo de vida sostenible y de cuidado colectivo.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, Colombia ha incluido acciones como la creación de un Sistema Nacional de Cuidado Animal, planes de salud para animales domésticos vulnerables, y medidas para articular estos esfuerzos con políticas de justicia ambiental y social (El Espectador).

Morales también compartió herramientas pedagógicas como los juegos lúdicos, usados por organizaciones como Koala, para enseñar el respeto por la vida desde la infancia y fortalecer los lazos comunitarios en torno a la protección animal.

Desafíos para un cambio estructural

Uno de los debates más intensos fue cómo hablar de antiespecismo en contextos donde el acceso a alimentos es desigual o hay pobreza estructural. Morales insistió en que la clave está en no imponer modelos desde arriba, sino en construir agendas comunes desde el territorio, reconociendo los saberes locales y creando alianzas entre movimientos sociales.

“Se infantilizan las luchas de las mujeres y de la naturaleza. Pero somos nosotras quienes hemos sostenido la vida en medio de la crisis. Tenemos la capacidad de generar conciencia y acción para evitar que el impacto climático y ambiental siga creciendo”, señaló.

La conversación también dejó abiertas preguntas estratégicas: ¿Qué materiales pueden guiar la construcción de un pensamiento feminista antiespecista desde América Latina? ¿Qué exigencias puede y debe hacer la diáspora colombiana para que se reconozca este enfoque en los programas del Estado colombiano?

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer las alianzas entre movimientos sociales y a promover la participación activa de las comunidades en la formulación y seguimiento de políticas públicas relacionadas con el bienestar animal y ambiental.